「誰一人取り残さない」世界を実現するために

必要なことは何でしょうか。

SCROLL

「誰一人取り残さない」世界を実現するために必要なことは何でしょうか。

それは、他人を思いやり、寄り添う精神。言葉を交わして、お互いを理解し合うための力。

ジェンダーにとらわれずに、一人ひとりが自分らしく輝く世界を目指して、

光華女子学園はこれからもSDGsへの取り組みを強化してまいります。

持続可能な開発目標(SDGs=Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能でよりよい世界を目指すための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人として取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っており、SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものです。

光華女子学園は、「仏教精神、特に親鸞聖人のあきらかにされた真宗の教えに基づく女子教育」という建学の精神と校訓「真実心」を掲げ、真実=仏の心=慈悲の心=摂取不捨の心=思いやりの心(他者への配慮、ともに支え合う心)という理解のもと、「思いやりの心」を育む女子教育に取り組んでまいりました。

さて、現代社会には、例えば新型コロナウイルスの問題、国内外で起こるさまざまな人権の問題、少子高齢化に伴う生活環境の大きな変化など、さまざまな社会的課題が存在します。そしてこれらには、多くの苦悩が伴います。このような現代社会を生きる人材を養成するに際し、本学園が仏教精神、すなわち宗教を教育の基盤とする教育機関である以上、その課題や苦悩は実は人間の問題であり、「いかに自分の問題として捉えられるか」ということが重要となります。学生生徒等がこれらの課題に直面し、それらを自分の問題として捉え、自己の内にその問題の解決を見出すことができるよう、学生生徒等一人ひとりに寄り添いながら教育することが本学園の使命であり、本学園の教育を受けた人材を多く世に輩出することで、個人個人が同朋として他者と向き合い、結果として世の中を温かみのあるものにしていく一助になればと考えております。こうした考えはSDGsの理念と一致していると考えております。大学では健康創造キャンパス構想や女性キャリア開発研究センターにおける活動などを、小中高では探究学習や光華独自科目での取り組みなどをSDGsと連動させた実践活動と位置づけ、その実践活動の中で「自己と向き合い」それを克服する人として育って欲しいと願っております。

理事長

阿部 恵木

社会の一員として未来を想い、

行動する光華女子学園の

取り組みのご紹介

MORE

学園

光華女子学園は昭和14年の創立より「仏教精神に基づく女子教育」との理念のもと、校訓「真実心」を掲げ、時代に即した多くの人材を世に送り出してまいりました。この「真実心」とは仏の心、すなわち慈悲の心、摂取不捨の心のことで、今の言葉でいいますと、他者への配慮、ともに支え合う心・思いやりの心といえます。こうした考えは、「誰一人取り残さない」というSDGsの考え方にも通じており、すべての学生・生徒・児童・園児が本学での学びを通し、思いやりの心を育み、SDGsの実現に向けた社会創りに参画してほしいと願っています。

大学・大学院・短大

2016年に開設した女性キャリア開発研究センターでは、ライフコースに沿った女性のキャリア形成とその手法を社会に提言しています。女性が働き続けるためのシステム構築の研究や、高等教育機関での学び直し(リカレントプログラム)を推進。現在の日本は、ジェンダー問題に関して諸外国に大きく後れを取っています。女子大ができることは何かを考え、本学を含む京都の女子大学の提言により、女子大学連携ネットワークを形成。情報提供・課題解決に取り組んでいます。

大学・大学院・短大

SDGsの達成には、世界の出来事を自分事として捉える思考力や実践力が求められます。学生自らが主体的に学び、アクションを起こす力を身に付けるための独自の教育手法が「光華メソッド」。ICT機器を活用した教育、QFT(質問づくりを通して論理的思考を育てる教育手法)、女性のキャリア形成を意識した指導方法の開発を進めています。また、地域社会が実際に抱える課題を題材として実践的に学びを深めるプロセスによって、当事者意識と行動力を向上。学生たちが社会に出てからも発揮できる能力を育てます。

大学・大学院・短大

学園創立80周年に際し、来る2030年に向けて策定された「光華ビジョン2030」。「ワクワク感が漲るプラットホーム校」を掲げ、「健康・未来創造キャンパス」の実現を目指しています。

少子高齢化が進む日本社会では、地域社会のさまざまな機関と連携し、人々の健康を支える人材が求められています。

それに応えるべく、本学では医療・福祉分野の学びをさらに進化させていきます。

目指せる資格・職業は幅広い分野を網羅し、その多彩さは京滋地区においてトップレベルを誇ります。

高い教育・研究力を備えた人材育成拠点として。地域に開かれ、人々に寄り添うキャンパスとして。

私たちは健康と暮らしを支えるスペシャリストを養成し、これからの時代のWell-Beingを創り出します。

大学・大学院・短大

私たちの生活に大きく関わる防災。一人ひとりが当事者意識を持って、普段から防災活動を行うことで、災害に強い地域が実現するでしょう。京都光華防災サークルDaisyは、女性だからという理由で災害時に不利益を被らないよう女性視点での防災啓発活動、男女共同参画視点の減災リーダーの育成に取り組んでいます。京都府総合防災訓練に参加して乳幼児や妊産婦のための防災について学習するなど、地域社会や行政機関、他大学とも連携して積極的に活動。今後は、光華幼稚園での防災ゲームの開催や、親子向けの救命講習の実施を計画しています。

小学校・中学校・高等学校

IoT技術や人工知能(AI)によって、膨大な知識や情報を扱うようになるSociety5.0の時代では、伝達を支える最新技術を使いこなす能力が求められます。2020年春、新型コロナウイルス感染症の流行により、本学園でもオンライン化を急速に進めました。高校では2020年度、小・中学校では2022年度から個人デバイスを一斉導入し、情報活用能力を高める教育環境を整えていきます。また、AIやビッグデータ等のさまざまな新しいテクノロジーを教育分野に取り入れた「EdTech」も積極的に促進します。

中学校・高等学校

グローバル社会において、異なる文化的背景や価値観を持つ人々との交流はますます盛んになるでしょう。そこで求められる力は、相互理解を促すコミュニケーション力と、多様性を認め合うグローバルマインドです。他者の思いを理解し、自分の思いや考えを伝えるための論理的な思考力、判断力、表現力を養う取り組みが「光華論理プログラム」。授業内だけでなく、学校行事や探究活動においてもディスカッション・協働の取り組みを強化し、生徒の言語活動を推進しています。多様な人々と協働し、課題を解決する力が身に付きます。

高等学校

光華サイエンスプログラムでは、生徒自身の興味のある事柄について、(1)仮説を立て、(2)実験を行い、(3)結果を考察し、(4)仮説を検証するというステップを繰り返し、科学的な探究を行っています。たとえば、漁業系廃棄物を活用し、腎臓病患者に食の豊かさを届けられるように低カリウム野菜を栽培する研究を行い、「マリンチャレンジプログラム2019」に採択されました。理科教育の観点から、世界規模の環境問題に積極的に取り組んでいます。

※マリンチャレンジプログラム…公益財団法人日本財団らが主催する、海洋分野での問題解決を図る中高生の研究を支援するプロジェクト。

小学校

光華小学校では2020年度、フィンランド・ボルヴォー市のケヴァントクンプ小学校と姉妹校協定を締結し、交流活動をスタートさせました。デバイスを通じた交流等によりお互いを知り、異文化理解を推進しています。世界的な教育大国で、SDGs達成度も高いと言われるフィンランドから刺激を受け、学びを加速させていきます。

学園

環境問題に対し、若い世代への環境教育の実践・運用は最も重要な解決策のひとつです。環境教育推進室では、環境問題に対して深い関心を抱き、環境配慮活動を自然に実践できる人材育成のため、学齢に合わせた持続可能な環境教育を推進していきます。

学園創立70周年を記念して設立されたKOKAエコアワードでは、学生生徒等や教職員が一同に環境問題の解決に取り組んでいます。

こうした教育を通じて、地域社会と共生したエコキャンパスの実現を目指します。

大学・大学院・短大

超高齢社会や地域医療などの課題に対応すべく、本学の健康に関する教育・研究成果を社会実装するための拠点として、2021年11月に「光華もの忘れ・フレイルクリニック」が誕生しました。

もの忘れ(認知症)やフレイル※につながりうる骨粗しょう症・運動機能低下・栄養不足等の予防を図ることで、地域の方の健康・Well-Beingに寄与していきます。

※フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のこと

大学・大学院・短大

2025年に開催される大阪・関西万博の「TEAM EXPO 2025プログラム」に共創パートナーとして本学が参画します。 このプログラムは、「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現し、SDGsの達成に貢献することを目標に、参加者一人ひとりが主体となり、理想の未来社会を共に創り上げていく取り組みです。「健康・未来創造」「女性活躍」を推進する女子大学として本学が取り組むのは、「健康創造社会」の実現。幼児から高齢者まで幅広い世代が抱える健康に関する課題を解決するため、「食」「運動」「知育と家族」という観点から、市民に生活習慣や健康意識の変容を促します。 健康・未来創造キャンパスのリソースや、これまで培ってきた企業や教育研究機関とのネットワークを活用し、教職員・学生・卒業生が一丸となって取り組みます。

大学・大学院・短大

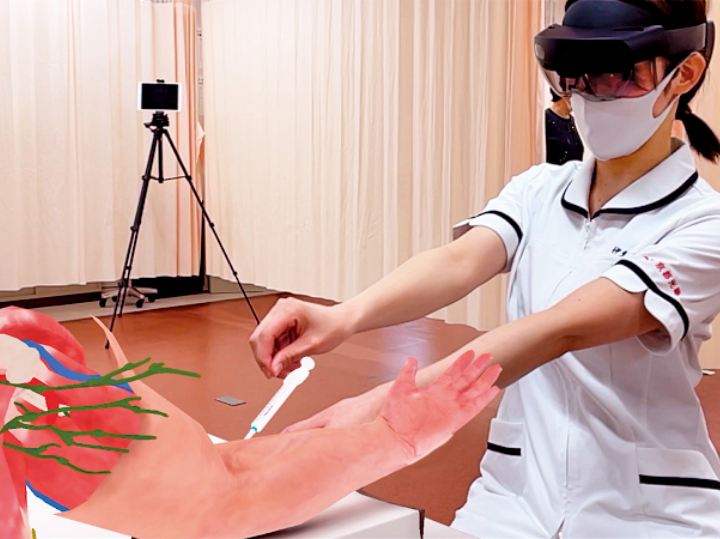

企業や自治体との連携のもと、地域への貢献を目指した基幹研究に取り組んでいます。これまで、「どんな人も楽しめる、飲み込みやすい和菓子の開発」や「女子アスリートが抱える健康問題の調査」などを通し、人々の健康と幸せにアプローチしてきました。

また、学生の成長を後押しするために、センシング技術を活用した看護・介護の評価システムなどの学習ツールも開発しています。思いやりの精神のもとで培われた知見を活かし、社会全体のWell-Beingの実現、そしてその実現に寄与できる人材の育成を目指します。

中学校・高等学校

2022年度は生徒会主催でチームワーク大会と称し、中学1年生から高校3年生まで無作為に作られた7名程度のチームで、校外の割り当てられた区域のごみを拾い、その量を競うイベントを開催しました。 イベントの最後には、きちんとゴミの分別をしながら、制限時間内に多くのゴミを集めたチームが表彰され、身近で気軽に取り組める活動からSDGsを考える機会となりました。

幼稚園

食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てることです。 本園では、園内の畑で野菜や果物作りを行っています。園児たちは収穫の喜びや育てる大変さを感じ、食べ物をいただくことへの感謝の心を持つようになります。

幼稚園

本園ではゴミの分別、ごみを小さくして捨てる、ペットボトルを再利用したじょうろで水やりをするなど、園児たちが日々の生活の中で、節約や再利用の意識を持てるようにしています。

また、廃材を利用した作品作り、ペットボトルや牛乳パックを利用した花の栽培を行うことで、身近なエコについて関心を持つようになります。