冬季休業日のお知らせ

2018.12.27

本学園では、12月28日(金)~1月3日(木)の期間、冬季休業日といたします。

同期間中は各部署における窓口対応や電話応答ができませんのでご了承いただきますようお願いいたします。

また、郵送物やメールでのお問い合わせ等につきましても、1月4日(金)以降のご対応となります。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

2018年度「成道会」を開催しました

2018.12.12

12月7日(金)、釈尊(お釈迦様)が悟りを開かれた日をご縁に、釈尊のみ教えを改めて聞思する機会として、成道会(じょうどうえ)を行いました。

今回の成道会には、光華幼稚園児(年長の皆さん)と教職員が参列し、真宗宗歌や恩徳讃などの仏教讃歌の斉唱・勤行・焼香などを行いました。

法話では、「悪魔がいる」という園児のかわいらしい思いに対し、「人の心はもともと真っ白なものだけど、良い心と交わると良い心になり、悪い心と交わると悪い心になってしまいます。悪い心のはたらきが悪魔をつくってしまうのであって、悪魔というものは、もともとこの世にはいませんよ」というお話をされ、「他人を苦しめる悪魔をつくらないように、自分がされて嫌なことは周りの人にもしないようにしましょう」という言葉で、2018年度「成道会」は締めくくられました。

「 聞きがたくして すでに聞くことを得たり 」 『 教行信証 』「総序」

2018.12.04

標記の言葉は、宗祖親鸞聖人の主著『教行信証』の「総序」にある言葉です。

私たちは、日常生活の中で多くの方々と出遇い、多くのものを見聞きし、多くの言葉に接していますが、その中で生きる上での確かな依り処となる真実の教えを聞くということは、どれだけ時間を費やして努力を尽くしても極めて難しいことだと思います。

親鸞聖人においては、その本当に聞きがたい真実の教えを「確かに私は、すでに聞くことができました。」と述べられています。そこには、人生を根底から変える決定的な教えとの出遇いを果たし遂げることができたという因縁の不思議さと感動とともに、深い慶びのこころが強く込められています。親鸞聖人は、その真実の教えを釈尊以来のインド・西域の聖典、中国・日本の祖師方の釈論との出遇いによって確かめられ「生死出ずべき道」を顕かにされました。殊に二十九歳の時のよきひと(師)である法然上人との出遇いによって、その仰せのままに人生の確かな依り処として一切の疑念をもつことなく一途に信じて、終生そのご恩に応える人生を生き抜かれました。苦難の連続であった人生の中で、そのすべてがこの出遇いに導く尊いご縁であったと受け止められました。そこには、生涯を通して、確信を持ってひたすら「聞く」という親鸞聖人が最も大切にされた根本姿勢がありました。

「聞く」ということを『一念多念文意』(親鸞聖人)には、「きくというは、本願をききてうたがうこころなきを 聞(もん) というなり、また、きくというは、信心をあらわす御(み)のりなり」と解説されています。「きく」とは、真実の教えの言葉を直に聞くことを通して、一切の衆生を必ず救うという本願の呼びかけを聞くことであり、疑うことなく、何のはからいもなくおまかせするという聞き方を「信心」と表すと述べられています。ただ単に「教えを聞いた」と言われるのではなく、「今、正に信心を獲得して如来のご恩の深いことを明らかに知ることができた」と言われています。聞くことがそのまま信心であり、聞かせていただいたことを慶び、信心を得させていただいたことをこころから讃えておられます。

このことから、私たちが真実の教えを「聞く」ということは、ただ聞くだけ、なるほどと単純に思うだけで終わるのではなく、それが人生においてどういう深い意味を持つのか、自らの問題として捉えて問いを見出し、思考すること、そして、その聞いた教えを固く信じて、私たちにかけられている大きな願い、呼びかけを確かな言葉として聞くことが最も大切なことであると標記の言葉から教えられます。

現代社会を生きる私たちにとって今、最も必要なことは、その日常生活のすべてにおいて、真の意味でただひたすらに「聞く(聞法)」ということではないでしょうか。(宗教部)

2018年度「学園報恩講」を行いました

2018.11.08

11月7日(水)、宗祖親鸞聖人のみ教えを聞思し、その恩徳に感謝する機会として学園報恩講を厳修しました。

この学園報恩講は、親鸞聖人によって開顕せられた浄土真宗の教えを建学の精神とする真宗大谷派関係校である本学園において、最も大切にしている宗教行事です。

親鸞聖人のご命日は11月28日ですが、その日は本山東本願寺で勤められている本山報恩講のご満座(最終日)にあたるため、本学園では、阿部恵水初代中学・高等学校校長のご命日である11月7日に繰り上げて執り行っています。

また、お亡くなりになられた本学園の卒業生や教職員等、有縁の方々への追悼、法要も併せて執り行いました。

各校園から、園児・児童・生徒・学生、同窓会代表、教職員が参列し、園児から大学生までの代表による献灯、献花、焼香が厳かに行われました。

その後、本学 一郷正道学長の法話をお聴きし、周りのすべての人やものに支えられて生かされていることへの感謝の気持ちを持つことの大切さ、生かされている“私”とはどのような存在であるのかを考える機会となりました。

「心の在り方」

2018.11.02

10数年ぶりに、三浦綾子さんの『塩狩峠』という本を読み直しました。

この小説は、自ら命を投げ出して列車事故を防いだ鉄道員の話で、根底にはキリスト教の教えが説かれ「一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにて在らん」という聖書の言葉の引用と共に「自己の犠牲」がテーマとなっています。実話がモデルとなっているこの小説からは、信仰というものが持つ力や、信仰に生きるという生き方を改めて考えさせられました。

さて、この小説の中に、主人公の鉄道員が想いを寄せるふじ子という足の不自由な女性が出てきます。その女性の兄と主人公が話す場面で、次のような会話があります。

「世の病人や不具者というのは、人の心をやさしくするために、特別にあるのじゃないかねぇ。」

「もしこの世に、病人や不具者がなかったら、人間は同情ということや、やさしい心をあまり持たずに終わるのじゃないだろうか。(略)病人や不具者は、人間の心にやさしい思いを育てるために、特別の使命を負ってこの世に生まれてきているんじゃないだろうか。」

そして、「ふじ子(病人や不具者)のようなのは、この世の人間の試金石のようなものではないか。どの人間も、全く優劣がなく、能力も容貌も、体力も体格も同じだったとしたら、自分自身がどんな人間かなかなかわかりはしない。しかし、ここにひとりの病人がいるとする。甲はそれを見てやさしい心が引き出され、乙はそれを見て冷酷な心になるとする。ここで明らかに人間は分けられてしまう。」

思いやりとは自然に湧き出す心の在りよう。私はそう思います。しかし、その人のそれまでの生き方や、その時々の心の状態で、思いやりを持てたり持てなかったりと、心の状態は変化します。

様々な事象に会う都度、人は試金石のようにその時々の心の在りようが図られるのでしょう。さて、私たちの今の心の在り方は、真に自分に誇れるものでしょうか。

自らに正直に、その上で自らに恥じない心を持ち、人のことを思いやれるような生き方をしたい。心の在りようで自分の世界は変えていける。そのようなことを考え、自らの心の在り方を振り返る機会となった一冊でした。(宗教部)

平成30年度 学園長賞表彰式を行いました

2018.10.24

10月23日(火)、平成30年度 学園長賞表彰式を行いました。

学園長賞は、本学園の在学生で、学業・文化・スポーツ等において特に優秀な成績を修められた方や、ボランティア活動等で地域に貢献などをされた方を表彰する制度です。

今回は、個人で13名、団体で3団体が表彰され、学園長から表彰状と記念品が贈られました。

学園長は、「今回の結果が得られたのも自らの努力だけでなく、周りの仲間や家族、ご指導いただいている先生方に感謝することも忘れないでほしい、また努力した結果も大切であるが、普段の生活においても光華の心を持って、周りへの感謝、思いやりの心を持って過ごしてほしい」とお祝いの言葉を贈られました。

受賞者からは、「今後もさまざまなことに積極的にチャレンジしていきます」と力強い宣誓がありました。

入賞者の皆さんのますますのご活躍を期待いたします。

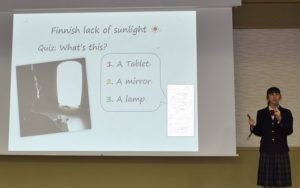

第2回KOKA ENGLISH CONTESTを開催しました

2018.10.03

9月29日(土)、第2回KOKA ENGLISH CONTESTを開催しました。

本コンテストは京都新聞、株式会社わかさ生活、株式会社京都銀行、株式会社ECC、リアリーイングリッシュ株式会社、京都府教育委員会、京都市教育委員会にご後援をいただき、光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校・学校法人光華女子学園が昨年度から開催しています。

英語を学ぶ子どもたちに、日頃の成果を発表する機会を提供することで、英語での表現力、コミュニケーション力を高めるとともに、英語を学ぶモチベーションの向上に寄与することを目的としています。

当日は、一般の方にもお越しいただき、約90名の方にご参加いただきました。

予選を突破しこの日の本選に進んだのは幼稚園・保育園児から中学生まで15名。

しっかり前を向いて話す堂々とした様子や発表に詰まってもすぐに立て直す冷静さなど、日頃の学習とこのコンテストに向けて積み重ねてきた練習の成果を披露してくれました。

コンテスト出場者の発表後には、京都光華中学校・京都光華高等学校の生徒によるプレゼンスピーチも行われ、4名の生徒が授業での取り組みをテーマに発表を行いました。

京都外国語大学教授 ジェフ バーグランド先生を講師にお招きした記念講演では、英語と日本語のコミュニケーションの違いや英語の学習に大切な“ながら英語学習法”についてご紹介いただきました。会場も巻き込んだ分かりやすくユーモア溢れるお話に、参加者は笑顔で聞き入っていました。

【表彰結果】

◆暗唱の部A 幼稚園・保育園(年少)~幼稚園・保育園(年長)

金賞 植本 一翠 さん(年長)

銀賞 田中 美良 さん(年長)

◆暗唱の部B 小学校(1年生)~小学校(4年生)

金賞 藤野 優衣 さん(小3)

銀賞 小薮 結愛 さん(小4)

◆暗唱の部C 小学校(5年生)~中学校(2年生)

金賞 中野 まり珠 さん(小5)

銀賞 山田 悠綺 さん(小6)

◆わかさ生活賞

椿 心結希 さん(年中)

◆京都銀行賞

田中 佐蘭 さん(小2)

◆ECC賞

寺田 菜那 さん(中1)

◆リアリーイングリッシュ賞

堀部 菜々美 さん(中1)

無明長夜(むみょうじょうや)の燈炬(とうこ)なり智眼(ちげん)くらしとかなしむな

2018.10.02

お釈迦さまが亡くなられて後、仏法はそのありさまから、法(教え)・行(修業・実践)・証(悟り)が満たされている正法の時代、教えと行はあるが証のない像法の時代を経て、教えだけがあり行も証もすたれた末法の時代になり一万年続くと考えられました。日本では、永承七年(1052)が末法元年といわれ末法の時代に入ったとされています。謂わば救いのない、暗闇の世界の到来と信じられました。その頃の日本は、現実にも各地で戦があり、さらには大地震や冷夏など自然災害が起こり、飢饉が頻発,伝染病が流行、人々の生活は悲惨な状態にあり、出口の見えない暗闇の世界で、まさに末法の世を実感させられる時代でした。

こうした中、親鸞聖人は人々の救われる道を求めて修業の日々を送られました。そして、末法の世でも衆生を救ってくださる阿弥陀仏の本願を信じて、念仏することのほかに救われる道はないという法然上人の教えに遇われたのです。親鸞聖人は、この時の自らの求道の変化を「雑行を棄てて本願に帰す」と述べ、以降、本願念仏の行者として生き、獲得した念仏を広め、その教えを多くの著書や和讃として後世の人々に遺されました。

今月の言葉は、親鸞聖人が、行も証すたれた末法の時代に衆生を漏らさず救ってくださる阿弥陀如来の本願を讃え詠まれた『正像末和讃』の一説です。この和讃は「いつ明けるかもわからないほどの長い無明の闇の中にも、私たちを照らし包んでくださっている大きな灯火(阿弥陀仏の本願) があります。だから、自分は聡明な智恵の眼がなく、悩み、苦しみ、迷いから逃れることができないと、悲しまなくてもいいのです。」と詠んでおられるのです。

今を生きる私たち、この和讃の意(こころ)を尋ね、阿弥陀仏の本願につつまれて生きる自らの生き方を見つめていきたいものです。(宗教部)

「悪口」

2018.09.10

職場でもプライベートの場でも悪口をいう人が必ずいます。おそらく自分に自信がなく、不満を抱えやすい人なのかもしれません。口を開けば悪口ばかりいう人とその一方で悪口を言わない人もいます。そこで、今月は「お釈迦様と悪口男」というお話を紹介させていただきます。

あるところに、お釈迦様が多くの人たちから尊敬される姿を見て、ひがんでいる男がいました。「どうして、あんな男がみんなの尊敬を集めるのだ。いまいましい。」男はそう言いながら、お釈迦様をギャフンと言わせる為の作戦を練っていました。

ある日、その男はお釈迦様が毎日、同じ道のりを散歩に出かけていることを知りました。

そこで、男は散歩のルートで待ち伏せをして、群衆の中で口汚くお釈迦様をののしってやることにしました。「釈迦の野郎、きっと俺に悪口を言われたら、汚い言葉で言い返してくるだろう。その様子を人が見たら、あいつの人気なんて、アッという間に崩れるに違いない。」そして、その日が来ました。男はお釈迦様の前に立ちはだかって、ひどい言葉を投げかけます。お釈迦様は、ただ黙って、その男の言葉を聞いておられました。弟子たちは悔しい気持ちで、「あんなひどいことを言わせておいていいのですか?」とお釈迦様に尋ねました。それでも、お釈迦様は、ひと言も言い返すことなく、黙って、その男の悪態を聞いていました。男は一方的に、お釈迦様の悪口を言い続けて疲れたのか、しばらく後、その場にへたりこんでしまいました。どんな悪口を言っても、お釈迦様がひと言も言い返さないので、男はなんだか虚しくなってしまったのです。その様子を見て、お釈迦様は、「もし他人に贈り物をしようとして、その相手が受け取らなかった時、その贈り物は、一体誰のものだろうか。」こう聞かれた男は、突っぱねるように言いました。「そりゃ、言うまでもない。相手が受け取らなかったら、贈ろうとした者のものだろう。分かりきったことを聞くな。」男はそう答えてからすぐに、「あっ!」と気付きました。お釈迦様は静かにこう続けられました。「そうだよ。今、あなたは私のことをひどくののしった。でも、私はそのののしりを、少しも受け取らなかった。だから、あなたが言ったことは、すべて、あなたが受け取ることになるんだよ。」(出典:変わりたいあなたへの33のものがたり)

お釈迦様は、固くて強いこころで相手の悪口をすべて聞き、心で受け止めながらも言葉では言い返されませんでしたが、こころで相手にメッセージを送られました。私たちも自分自身のこころを強く持つ努力が必要です。同時に「他人は自分を写す鏡」という言葉がありますが、他人の言動を見て思うことは、自分が他人にそのように見られているということです。つまりは、他人の言動で自身の反省点を気付かせてくれたことに感謝することが大切なのではないでしょうか。(宗教部)

「とも同朋」

2018.08.03

親鸞聖人の言葉に「同朋・同行」があります。同朋とは阿弥陀如来の本願を信じて浄土往生を願う人々のことであり、同行とはその本願をともに聴き、その教えを生活の拠りどころとして生きるということです。この「同朋・同行」とは、真宗の教えに帰依し、その教えを拠り所としている人々のことを指しているのではなく、生きとし生けるもの全ては阿弥陀如来のはたらき(他力)によってひとしく平等に救われる身であり、これこそが自然のはからいである。このはからいに目覚めていきましょうという呼びかけではないでしょうか。今月はこの「同朋・同行」について考えたいと思います。

有名な『歎異抄』の第6条に、「親鸞は弟子一人ももたず」という言葉があります。これは「門徒を自分の弟子と思えばいいか、それとも如来・聖人のお弟子と申すべきか」という質問に対して答えられた一文で、親鸞聖人の「全ての人々は阿弥陀如来のはたらき(他力)によって平等に救われる身を歩んでいるのであり、そこに師弟という関係は存在しません。自分が皆さんを救うことができるのであれば師ということになるでしょうが、皆さんが救われるのは阿弥陀如来のはたらきによって自ずと定まっているものであり、私の力ではありません。私たちは、そのはたらきに目覚め生きている同朋です」という思いが込められています。

また、親鸞聖人の御消息の第5通に、「としごろ念仏して往生をねがうしるしには、もとあしかりしわがこころをもおもいかへして、とも同朋にもねんごろにこころのおわしましあわばこそ、世をいとうしるしにても候わめとこそおぼえ候え」という一文があります。現代語に訳しますと「数年来、弥陀の浄土に生まれようと念仏の生活をしてきた人は、自分がもともと仏とも法とも考えていなかった昔のことを思い返して、友達や同じ念仏の法につらなる朋友ともまごころをもって互いに親しむようになること、これこそが本当に仏さまの願いに生きようとする者の生き方ではないでしょうか」ということになると思います。ここには、「友達や仏教の教えである念仏の法につらなる朋友同士であっても、人と人がつながると、そのつながり・関係が苦しくなりストレスを抱えることもあるでしょう。その時は、自分がもともと仏とも法とも考えていなかった昔のこと、即ち、私たちは同朋であると気づいていなかった昔を振り返り、皆がこの厳しい世の中を互いに助け合い、励まし支え合いながら他力を光として生きていきましょう」という親鸞聖人の励ましを感じます。

近年、組織や団体内でのさまざまなトラブルが起こり、社会問題となっています。また、会社や地域、さらには家庭内での人間関係に疲れ、ストレスを抱える人々も増えています。こうした時代にこそ、「一人ひとりは「とも同朋」であるということに目覚め、相互に敬いながら生きていきましょう」という親鸞聖人のお示しくださった考えを大切にする必要があるのではないでしょうか。(宗教部)