2021年度「学園花まつり」を開催しました

2021.04.20

4月19日(木)、本学園において幼稚園から大学・大学院までの全設置校の各校園代表が一堂に会する「学園花まつり」を行いました。なお、今年度は京都府や大阪府における新型コロナウイルス感染状況の悪化を受け、規模、内容を縮小し開催いたしました。そのため、代表以外の在籍者は、教室等でオンライン配信の視聴としました。

この行事は、仏教をお開きになったお釈迦さまの誕生日を祝う会であり、お釈迦さまが深く問われた、「人生をいかに生きていくか」、「本当に歩むべき道は何か」を園児~学生はもとより教職員を含めて、今一度自分自身を見つめなおす機会として、本学園の創立当時から続けている大切な行事です。

本学園では、当日は新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、規模、内容を縮小し、小学生が引く白象の行進、中高吹奏楽部・軽音楽部・コーラス部による讃歌を取り入れた音楽法要的な内容で行いました。また、真宗大谷派僧侶でアナウンサーの川村妙慶先生の法話では、生きている中で悲しいことがあっても、皆さんは大地に支えられている、空に包まれている、そして、いろんな命がつながっていることを忘れずに生きていきましょう、とお話いただきました。

当日は、中学・高校正面玄関にお釈迦さまの誕生仏をおまつりし、在校生が自由に甘茶を灌仏できるようにして、学園全体でお釈迦さまのご誕生をお祝いいたしました。

「上品」とか 「下品」とか

2021.04.05

私たちは日々生活する中で「上品」とか「下品」という言葉を使いませんか。一般的に、言葉遣いや所作、服装などがしっかりしている人のことを「上品な人」といい、その逆に汚い言葉や良くない言動などをする人を「下品な人」ということがあります。

実は、「上品」や「下品」という言葉は浄土教の根本経典(浄土三部経)の一つである『観無量寿経』に説かれている言葉なのです。仏教では「じょうひん」「げひん」とは言わず、「じょうぼん」「げぼん」といいます。

仏教の中でも極楽浄土に往生し、成仏したいという浄土信仰の中で、極楽浄土に到達するには、その人の能力や資質に応じて、九種類に分けるという考えです。上品(じょうぼん)、そして、聞きなれないと思いますが、中品(ちゅうぼん)、そして下品(げぼん)の三種類に分け、それぞれをさらに上生(じょうしょう)、中生(ちゅうしょう)、下生(げしょう)の三種類に分けられます。つまり、上の上(上品上生)、上の中(上品中生)、上の下(上品下生)、中の上(中品上生)、中の中(中品中生)、中の下(中品下生)、下の上(下品上生)、下の中(下品中生)、下の下(下品下生)ということになります。

簡単に言えば、私たち人間は生まれも育ちも行いも様々で性格もいろいろです。それでも、阿弥陀様は、「上品」や「下品」にかかわらず、私たち衆生すべてを極楽浄土に導いてくださるのです。その方法・階級が九つある(九品往生)と説かれています。本来、仏教ではこのような意味合いで使われていた言葉が、現在の「上品」や「下品」といった意味合いで使われるようになったのです。

ところで、そもそも「上品」や「下品」とは、誰が決めるのでしょうか。例えば、食事の時にテーブルを汚さず綺麗に食べるのが日本で良いとされていますが、外国へ行けばテーブルを汚して食事するほうが良いとされる国もあります。また、フォークやスプーン、お箸などを使わず手で食事をする国もあります。日本とは異なる文化・常識があるからです。もっと身近なところでは、口が悪く下品と思われがちな人でも実際にその人と接すると全く違う印象を持つことがあります。容姿や言動だけでなく、その人と実際に接することで受け止め方も変わります。つまり、多様性の理解を深めることが重要になります。

人は他人に対する評価や優劣を決めたがる傾向がありますが、上品や下品などは、人が人を勝手に判断しているということです。他人の勝手な判断に左右されるのでなく、自分自身が適切に判断することが大切です。勿論、自分自身も同じで、自分の物差しで人を判断するのでなく、自分自身をしっかりと持ち、他人の意見にも耳を傾け、手を取り合い、そのうえで適切な判断をすることが大切です。

仏教は、よく「気づき」の宗教と言われます。自己と向き合い、問い続けることで自己を深く知ることができます。そして、知れば知るほど自分は様々な人に支えられて生かされていることに気づき、自ずと感謝の心が生まれます。すると、自然と他者に対して思いやりのある言動を取って接することができます。これこそが仏教の教えなのです。

皆様におかれましては、偏見や固定観念など先入観で物事を判断せず、常に自己を見つめ、この世の在り方を問い続ける姿勢を持ち、そして当たり前のように生きている毎日が実は当たり前でなく、様々な人に支えられて生かされているということに気づく毎日を送っていただければと思います。(宗教部)

学園創立80周年記念事業「学園オリジナルグッズアイデアコンテスト」結果発表について

2021.03.22

本学園は2020年に学園創立80周年を迎え、在学生(在校生・園児)が参加できるイベントを開催し、学園創立80周年の節目に、今後長く活用できるオリジナルグッズを制作することで、学園創立80周年を全員でお祝いすることを目的として、学園に在籍する学生・生徒・児童・園児を対象に「学園オリジナルグッズアイデアコンテスト」を開催いたしました。

コンテストは2020年11月16日(月)~2020年12月24日(木)の期間で、グッズ部門・食品部門において募集を行い、94件(グッズ部門85件、食品部門9件)のご応募をいただきました。

これらについて本学園により厳正な審査を行い、下記の通り各賞を決定いたしました。

受賞企画は以下のとおりです。

【グッズ部門】

最優秀賞 傘

小学校 6年 佐藤 寿咲さん

優秀賞 お香

高等学校 3年 清水 桃さん

佳作 ハンドクリーム

大学 健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻 3年 岩本 実桜さん

佳作 パスケース

小学校 4年 辻井 玲音奈さん

佳作 パスケース

小学校 3年 新田 衣鞠さん

特別賞 生理用ナプキン

大学 健康科学部 心理学科 2年 堅田 葉月さん

特別賞 オリジナル防犯ベル

小学校 2年 片桐 優和さん

特別賞 エコバック

幼稚園 年長 藤尾 陽翔さん

【食品部門】

最優秀賞 缶詰のほうじ茶パウンドケーキ

中学校 3年 井崎 美粹さん

優秀賞 バームクーヘン

大学 健康科学部 健康栄養学科 健康スポーツ栄養専攻 4年 田口 裕子さん

佳作 ほっと光華(カップ麺)

高等学校 3年 村田 千紗さん

佳作 フリーズドライの味噌汁

大学 健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻 2年 大森 倫さん

本学園では今回の受賞企画の中から一部企画について、学生と共同し商品化に向けて商品開発の活動を行っていく予定です。

今後の活動の様子は本ホームページ等で、随時お知らせいたします。

コロナと和顔愛語

2021.03.18

新型コロナウイルス感染症に悩まされ1年が経過しました。思い起こせば、中国武漢で原因不明の肺炎患者が多数出たという報道から、横浜でのクルーザー問題あたりまでは、まだ海外、もしくは限られた所での問題という少し他人事のような甘い感覚を持っていましたが、3月、4月と感染者数と感染エリアが増加し、4月7日に東京をはじめとした7都道府県に、そして16日に全国を対象とした緊急事態宣言が発出されるにあたり、いよいよ我がこととして大変な事態に直面したという危機感を持ったことを覚えています。

この新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった1年間を振り返り感じることは、人々の心の疲れです。「デモクラシーは我々に毎朝新聞を読む義務を課するに至った」という哲学者の言葉がありますが、コロナ禍が続いたこの1年で「私たちは毎日の感染状況の確認を習慣づけられてしまった」と思います。実際、新聞やニュースではコロナに多くの紙面や時間を割いていましたし、情報番組では、どのチャンネルをつけてもコロナの話題が流され、コロナ対策への批判、今後の厳しい見通しを指摘される方が多く登場していたと思います。私も当初はそうした情報を見聞きし、コロナ対策をいろいろと思案していたのですが、見てもさらに不安が高まり、またさまざまなことに対する批判的な意見を聴き続けることにもウンザリし、途中からあまり見ないようにしました。不安に感じる情報、制限された生活、先の見通しのつかない生活が長くなるにつけ、人々の心のストレスも知らず知らずのうちに膨れ、やり場のない気持ちのはけ口として、批判的な言動が多くなってしまうのはやむを得ないことと思いますが、こうした状況だからこそお互いが和らぎ合える「和」の大切さを改めて感じたところです。

仏教では「和」を非常に大切にします。聖徳太子の十七条憲法の第一条に「和を以て貴しとなす」とありますが、「皆が和らぎ合って話し合いまとめていく」ことは、皆の願いではないでしょうか。しかし、実際はそうならず、先ほども述べた通り、自分の意見を主張し続け、その場を荒々しいものとしたり、また、自分の意見は言わず表面上は同調したそぶりを見せるのですが、心の中には常に不平不満や不安を抱えたりといったことが多いのも現実だと思います。このように、「和」を大切にしたいという願いがある一方、「和らぎ合う」ことがなかなか難しい私たち。その原因は「心の平静」を持てるかどうかにあると思います。大無量寿経というお経に「和顔愛語」という言葉があります。皆さんもお聞きになったことがあろうかと思いますが、「和顔愛語」という言葉がまさに相応しい人とお出会いすると、その人のお顔から発せられる慈悲の雰囲気と、お人柄が感じられる温かい言葉に触れ、自然と頭が下がります。そういう人と接するにつけ、おだやかな顔つきも優しい言葉も、「心が和やかで平静」であってのものだと気づかされ、自らとの違いに恥ずかしくなるばかりです。「和顔愛語」とはお浄土の姿を比喩した言葉です。「あなたは和顔愛語でありなさい」と説いているものではありません。ですがその言葉がまさに相応しい人と出会えば出会うほど、うわべだけ「和顔愛語」になろうとしている自分の至らなさに気づかされ、できるだけ自分の我をはらず、努めて怒らないようにし、少しでも愚痴を言わないようにしたいものだと考えさせられます。

蓮如上人御一代記聞書に「信をえたらば、同行にあらく物も申すまじきなり、心和らぐべきなり。・・・また信なければ、我になりて詞もあらく、諍ひもかならず出でくるものなり・・・」という言葉があります。Withコロナと言われる生活はまだまだ続きそうです。私たちの日常生活への制限などによりストレスを抱えてしまい、寛容さをやや欠いた気持ちになってしまうこともあろうかと思います。だからこそ、自分を励まし、そのような気持ちになってしまっている自分の心のあり方をよく見つめていきたいと思います。(宗教部)

2020年度「学園太子忌」を行いました

2021.02.26

2月22日(月)、本学光風館講堂で学園太子忌を行いました。

学園では、お釈迦様の誕生を祝う「学園花まつり」、宗祖親鸞聖人のご命日に聖人のご遺徳を偲ぶ「学園報恩講」、そして、聖徳太子のご命日に太子のご遺徳を偲ぶとともに、太子が日本にお広めになった仏教の教えを聞思する「学園太子忌」を学園三大行事として営んでいます。

法要では、各校園代表(学生・生徒・児童・園児代表)や教職員が参加し、献灯、献華、勤行に続き、真宗大谷派僧侶でアナウンサーの川村妙慶先生による法話が行われました。

法話では、聖徳太子はたくさんの方のお話を聞かれたというお話から、人間は生きているとよい話だけでなく、聞きたくない嫌な話を耳にすることもある、そんな時は仏さまがいつも私たちの傍にいてくださることを忘れず、自分らしく尊い命を大切に生きてください、とお話いただきました。

2020年度「涅槃会」を行いました

2021.02.15

2月15日、本学園慈光館太子堂にて、釈尊(お釈迦様)入滅の日(=ご命日:2月15日)に、釈尊への報恩の意を表し、み教えを改めて聞思する機会として、涅槃会が行われました。

参加者は、在校生を代表して中学1年生と教職員でした。

司会より、本尊の脇に掲げられた大涅槃図を観ながら、お釈迦様が出家をされ、お悟りを開かれたことや、沙羅双樹のもとで亡くなられた様子についての説明がありました。

音楽法要、勤行に引き続き、石原康史学園事務局長(学園宗教部員)による法話が行われました。

法話では、「坪倉優介氏の人生」についてお話されました。

坪倉氏は大学1年生の時にバイク事故に遭われ、それまでの記憶だけでなく、食べる・眠るなど生きていくために必要な能力や感情までをも失われました。家族や友人の支えもあり長い年月をかけて言葉や感情を取り戻され、現在は草木染め作家として活躍されています。坪倉氏の人生から、人はどのような苦悩も乗り越えられることができるということ、そして、日常で当たり前だと思っていることに感謝することが大切であるとお話しされました。

最後は、参加していた中学1年生に向けて、生活の中で当たり前だと思っていることは何ですかと問われ、坪倉氏の人生から感じたことを友達と話しあってみてください、と結びました。

-300x200.jpg)

サンキュー ブッダ

2021.02.02

東京大学で博士号を取得され、時の皇太子にもご進講された仏教学者の花山勝友先生が、かつて、アメリカの大学で教鞭を執りながら、浄土真宗のお寺の住職をされていたときの話です。

日曜学校を開き、小さい子どもたちにも楽しく仏教が分かるようにと、苦労を重ねられたのですが、肝腎の「南無阿弥陀仏」というお念仏の意味を翻訳してうまく伝えることができませんでした。

いよいよ日本に帰るという日、子どもたちに次のように仰ったとのことです。「先生は、今までいろいろな話をしてきたけれども、ひとつだけ心配なことがあります。それは、毎週毎週『なむあみだぶつ』を言わせてきたけれども、この『なむあみだぶつ』の意味が分かっているかどうかです。」すると、3歳の男の子が、「センセイ」と手を挙げ、「なむあみだぶつ・ミーンズ・サンキュー・ブッダ」「なむあみだぶつ」の意味は、「ありがとう仏様でしょう」と答えたのです。「なむあみだぶつ」は、「お願いします、助けてください」という呪文ではないのです。花山先生は、「こんなに素晴らしい翻訳は他にはない。大人はどうしても理屈でものを考えるため、この見事な答えを発見できないのだ。」と深く感銘を受けられたということです。つまり、「南無阿弥陀仏」というお念仏は、自分が「生きている」のではなく、「生かされている」ことに対する感謝の言葉です。まさに、他力の精神、「サンキュー・ブッダ」なのだと言えます。

以前、真宗本廟(東本願寺)の参拝接待所から御影堂に続く廊下に、次の言葉が掲示されていました。

「『私は正しい』 争いの根はここにある」

感謝の心がなく、相手を敬う謙虚さもなく、自力ばかりが先立ち、自分の正当性を主張することから、人と人とは争いを起こすという意味です。人が生きていく以上、誰もが身に覚えのある言葉ではないでしょうか。

このことについて、真宗大谷派修練道場長をされていた和田稠先生は、さらに視野を広げ、「人間中心主義」として厳しく糾弾されました。つまり、人類が「正しい」としてきたこの近代文明社会が、環境問題を生み出し、地球を破壊してきたという論調です。今日のコロナ禍もまた、生物多様性が失われた結果だと言えるのではないでしょうか。大いなる力への感謝・畏敬の念を忘れることの恐ろしさに対する警鐘だと捉えなければなりません。ここにも、「サンキュー・ブッダ」の意味が問われています。

最後になりますが、コロナ禍においては多くの問題が提起されています。その中の一つ、「自粛警察」というおぞましい言葉も耳目を集めています。「私は正しい」と信じるが故になせる業です。ファシズムの匂いさえ漂います。正しさや善意という価値観は、必ずしも絶対的なものではありません。ともすれば危険なものになり得るのです。

「サンキュー・ブッダ」

お陰様で生かされている喜びを味わい、報恩感謝の道を弛まず歩んでいきましょう。(宗教部)

小中高新校舎新築起工式を執り行いました

2021.02.01

2月1日(月)、小中高新校舎建設予定地において起工式を執り行いました。

当日は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、阿部理事長をはじめ本学園関係者のほか、設計をご担当いただいている株式会社安井建築設計事務所、建築工事をご担当していただいている株式会社鴻池組の皆さまが参列し、工事の安全を祈念しました。

起工式では、阿部理事長が、「新校舎は、2022年度から行う小中高教育改革の実践の場であり、将来に向けてのシンボリック的な建物である。児童・生徒が共同して学べる場として、充実した教育環境となるよう、安全に配慮した建設工事をお願いします。」と述べました。

この新校舎は、小中高の校舎がつながり、教室・特別教室・コモンスペース等が混和する豊かな学びあいの校舎として、2022年4月竣工予定です。

すべての者たちにとって命は愛おしい。自分の身にあてはめてみて、打ってはならない、殺させてもならない。『ダンマパダ』

2021.01.04

2020年の3月から4月の時点でのデータだそうですが「新型コロナウイルスに感染するのは本人が悪い」と考えている人の割合が、米国1%、英国1.49%、イタリア2.51%、中国4.83%なのに対し、日本人は11.5%で最も高かったという調査結果が発表されていました。現在でも日本は、新型コロナウイルスに感染した人が差別される、謝罪をしないといけない状況に追い込まれるという、そのような空気が充満している社会なのではないでしょうか。このように日本では何かと自己責任論へと展開します。

今月のことばとして紹介したこの『ダンマパダ』の偈(130bcd)の中で、ブッダは他者のことを自分のことに置き換えて考えてみなさいと伝えます。「私の命とおなじように、他の者たちの命も愛おしい」と知り、他者を傷つけてはならないと言います。これは今の社会において今一度振り返ってみる視座ではないでしょうか。多くの誹謗中傷や差別を目にする社会です。しかしながら、私たちとその差別を受けている人々(例えば、コロナ感染者)はまったく別なる存在と言えるでしょうか。

私たち人間は、人とのつながりの中でしか生きられない生き物です。いつ誰が新型コロナウイルスにかかってもおかしくない。たまたま今、そうでない状況にあるのならば、そこで、当事者のことを考え、思いやる心を持ちたいものです。どのような立場の人に対しても、自分もいつかその立場になるかもしれないと考え、相手の立場に身を置いて相手の心情や環境を想像する力が、今の社会には圧倒的に足りていないといえます。

生きていく上で、思考停止して流されるのではなく、客観的にものごとをとらえ、自ら考え、知ろうとする力を身に着けていきたいと思いますし、そのような力を光華女子学園で学ぶ者には身に着けてほしいといつも願っています。

人はついつい先入観で物事を判断し、その自身の考えに疑問を持たないままでいることが多々あります。じぶんの価値観・ものさしを疑ってみること、立ち止まって「それって正しい?」と考えてみる姿勢が大事だといえます。それが、「知恵を持つ」ということではないでしょうか。人と人との分断が顕著となった2020年でしたが、2021年は、立ち止まり、自分のことを客観的に、世の中の出来事を多角的に見ることができる目を養う年にしたいものです。(宗教部)

2020年度「第11回 KOKAエコアワード」表彰式を行いました

2020.12.24

2020年12月16日(水)、本学園にて「第11回KOKAエコアワード」表彰式を行いました。

「KOKAエコアワード」は本学園創立70周年を記念して、2010年より実施してきた学園行事です。①エコアイデア部門、②作文部門、③標語・短歌(和歌)部門、④ポスター部門、⑤作品部門から構成され、エコに関する作品・アイデアの中から、優れた内容を表彰します。

今回のエコアワードでは、学園のエコ活動を多くの方と共有したいとの思いから本学園の在籍者(幼稚園児から大学生)、教職員、各校園の保護者、卒業生、そして今年度は学園と取引のある企業様からも広く募集しました。

その結果、1,675点もの素晴らしい作品・アイデアがエントリーされ、下記の通り部門ごとに表彰しました。なお、今年度はコロナ禍のため、学園長挨拶、作品に対する好評等は、YouTubeにて入賞作品とともに限定配信を行います。

これからも光華女子学園は、学齢に合わせた環境教育と環境活動を行い、地域環境に貢献していきます。

【エコアイデア 児童・生徒・学生部門】

入選 「みんなで協力!節電!」

:小学校6年1組 磯辺香帆 / 西垣怜 / 中野陽菜 / 清水美沙 / 原野のり子先生

入選 「みんなで協力!コロナ対策!!」

:小学校6年1組 出水理予 / 石倉彩優美 / 長谷川綾 / 古藤雅隆 / 原野のり子先生

入選 「アルコール・石けんのムダづかいを減らそう」

:小学校6年2組 山中和喜 / 永山遼拓 / 溝川智香 / 安田干夏 / 原野のり子先生

入選 「地球温暖化を防げる学校にしよう!」

:小学校6年2組 斉藤萌花 / 池本結衣 / 吉岡和倖 / 薩大翔 / 原野のり子先生

【標語・短歌(和歌) 児童・生徒・学生部門】

金賞 「エコバッグ いつも欠かさず 持ち運び CO2CO2(コツコツ)減らす 意識を持って」

:大学 キャリア形成学科 上羽 和香

銀賞 「マイバッグ 持っていKOKA エコしょうか」

:短大 ライフデザイン学科 大野 瑞穂

銅賞 「考えて!! 『ゴミ』と『資源』は かみひとえ」

:中学校 1年 中野 美舞

銅賞 「ごみ問題 みんなで解決 団体戦 思いやりから 未来をつなぐ」

:大学 こども教育学科 三池 春菜

入選 「確かめた? スマホにさいふ エコバッグ」

:中学校 1年 片木 百葉

入選 「エコバッグ 買い物前に チェックする そのひと手間が 地球を救う」

:中学校 3年 樋口 はるか

入選 「ポチッたよ 何を買ったの 募金だよ 自然を守る 企業のために」

:高校 1年 谷川 由莉

入選 「一枚の 紙の向こうに 樹のいのち」

:高校 2年 大塩 雪乃

【標語・短歌(和歌) 教職員部門】

銀賞 「人口の 星の光に 照らされて いつしかみえぬ 久堅の星」

:大学 キャリア形成学科コモンズ 藤原 佳那

入選 「最新の お洒落はあなたの 生き方だ 地球にやさしい 美人になろう」

:大学 学生サポートセンター 細井 賀代

入選 「風呂敷の 出番が増えた お買い物」

:大学 女性キャリア開発研究センター 職員

【標語・短歌(和歌) 卒業生・保護者・関係先様部門】

銅賞 「古着きて いつも近くに 祖母想う」

:株式会社ワークアカデミー 井本 舞

入選 「古紙回収 祖母が遺した 古雑誌 ふと読み返し 出さずに戻す」

:株式会社ワークアカデミー 研 良平

入選 「エコバック 持った息子が 自慢する」

:株式会社ワークアカデミー 宮藤 英樹

【作文部門】

金賞 「一人暮らしでの変化」

:大学 心理学科 小野 美紀

銀賞 「おにぎり1個が環境を変える」

:高校 1年 村井 美郁

銅賞 「貧困という教育環境問題に向き合う」

:大学 こども教育学科 小山 千莉

入選 「なぜ世界中で森林破壊がされているのか」

:高校 1年 中村 美里

入選 「レジ袋有料化で期待できる未来」

:高校 1年 若井 彩栞

入選 「森林伐採はなぜ起こるのか」

:高校 1年 脇田 侑依

入選 「UberEatsと使い捨て容器」

:大学 キャリア形成学科 市川 美南

入選 「インスタ映えの背景」

:大学 看護学科 橋本 亜侑

【ポスター部門】

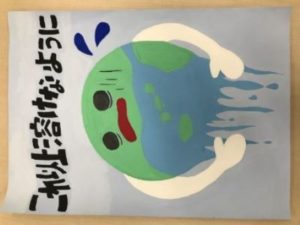

金賞 「これ以上溶けないように」

高校 2年 加茂 美紗希

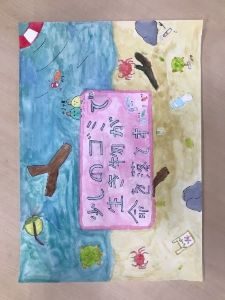

銀賞 「少しのゴミで生き物が命を落とす」

小学校 5年 伊瀬 准奈

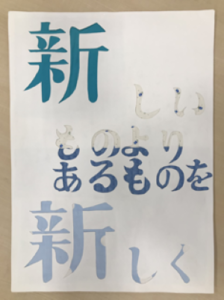

銅賞 「新しいものより今あるものを新しく」

高校 2年 鎌田 真凛

入選 「メグマレタミズニカンシャシヨウ」

小学校 4年 石浦 千聖

【作品部門】

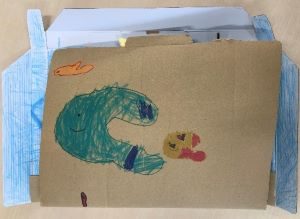

金賞 「海」 幼稚園 松尾 怜奈

開くと・・・

銀賞 「うちゅうだいぼうけん!なかをのぞいてみよう!」

幼稚園 藤尾 陽翔

入選 「まちをきれいにしてくれるゴミしゅうしゅうしゃ」

幼稚園 八木 聡真