「新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済支援措置」の実施

2020.05.02

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた緊急事態宣言が4月7日に発出され、さらに4月17日にはその対象が全国に拡大されるなど、人と人との接触を抑制するさまざまな取り組みが国を挙げて進んでまいりました。その結果、感染者の増加は一定の減少をみたもののまだ予断を許す状況ではなく、政府から緊急事態宣言をさらに1か月程度延長する方針であることが発表されました。まず、残念ながらお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに、罹患され治療されている全ての方々にお見舞い申し上げます。またこのような状況のなかで、医療従事者をはじめ、食料品や医薬品の販売、運送など我々の生活を維持するために奮闘されている全ての方々に深く感謝申し上げます。

本学園ではこれまで、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、休校や入構制限措置を講じてまいりましたが、まだ解除できる状況ではないと判断し、休校や入構制限を5月30日まで延長することといたしました。この間、夢や希望を持ってご入学・ご進級されました学生・生徒・児童・園児並びに保護者の皆さまにおかれましては、ご不便やご心配をおかけしていることと存じます。現在本学園では、ZOOM等の活用によるe-ラーニング(オンライン授業)や健康チェック、面談、またさまざまなコンテンツを活用し動画配信等を行うなど、健康の安全を確保したうえで学習機会の継続をはかるとともに、学習進度やレベルを低下させない取り組みを進めております。引き続き、教職員一丸となってその質を高めてまいりますので、ご理解ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

こうした状況を踏まえ、この度本学園では学生・生徒・児童を対象とした、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済支援措置」を講じることを決定いたしました。目的は、新型コロナウイルス感染症に負けることなく、本学園で学ぶ全ての方々に学習機会を継続していただくことにあります。各支援策の内容につきましては添付資料の通りです。一部、支援対象基準が未確定のものもございますが、各ご家庭の状況の把握に努め、支援が必要な方々に行き渡るよう検討し決定したいと思います。詳細が決まり次第、各校園から順次ご案内させていただきます。

今後も状況の変化に応じ追加施策を検討するなど、皆さまに建学の精神に基づく本学園の教育を継続していただけるよう取り組んでまいりますので、引き続き、ご理解ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

実るほど頭を垂れる稲穂かな

2020.04.01

4月は学校では入学の、会社では入社の季節です。入学される皆さん、入社される新入社員の皆さんは、新しい世界でいろいろなことを学び、吸収し、成長していく自分や、新しいことにチャレンジする自分への期待と希望に胸をふくらませていらっしゃるのではないでしょうか。これから進まれる新たな環境のなか、皆さんが日々試行錯誤し努力しながら、一歩一歩着実に成長していかれますことを心より念じております。

さて今月は、新たな一歩を踏み出される皆さんが今後さまざまなことを学び、経験されていくうえでご参考になればと思い、「人間の知恵」と「仏の知恵」について考えてみたいと思います。

まず人間の知恵とはなんでしょうか。広辞苑によると知恵とは、「物事の理を悟り、適切に処理する能力」とあります。人間の知恵には、生きるための知恵、仕事をスムーズに進めるための知恵、成績や結果を出すための知恵などさまざまな知恵があると思いますが、その知恵を得るために私たちは多くの知識を覚え、理解し、学問を深め、教養を身につけようと頑張ります。つまり自らが「賢くなろう」と努力するわけです。

これに対し、仏の知恵とは、仏の方から私たちに働きかけ、さまざまなことに執着し、他者と比べて優劣を気にし、他人を妬み嫉む自分の姿に気づかせ、目覚めさせてくれます。この働きを仏教では光と表し、仏の知恵の光に照らされ、私たちは今まで見えなかったことを見えるように、気づかなかったことに気づかされ、目覚めさせていただきます。つまり煩悩まみれの自分の姿に気づき、ただ頭が下がるようになります。

このように人間は自ら賢くなるように努力し、知恵をつけようと頑張るのですが、ついてきた知恵を誇り、自分の力で生きていけると思うようになると横柄になります。また、自分の言うことが正しく、自分は善人であると思い込んでしまいます。自分の力で生きていると思っているので、仏の働きに見向きもせず、自分の姿を正しく見ることができなくなり、おのずと頭が上がってしまいます。

「実ほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉を皆さん一度はお聞きになられたことがあるのではないでしょうか。この言葉の意味は、「故事・俗信 ことわざ大辞典(小学館)」によりますと、「稲の穂は実が入ると重くなって垂れ下がってくる。学問や徳行が深まるにつれ、その人柄や行為がかえって謙虚になることのたとえ」とあります。頑張って身につけた知識、学問、教養が本当に深まり、身についてくると、おのずと人格も形成され、周囲に対し「お陰様で」と謙虚になり、思いやりの心を持って接することができるようになります。この「深まり」こそが仏の知恵の働きかけであり、「実ほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉は、すぐ思い上がり、自惚れてしまう私たちに、そうした自分の姿になってないか問いかけてくれる言葉ではないでしょうか。

近年、自らの知恵を頼み、高圧的になったり、自分の意見以外は間違っていると固執する人が増え、人間関係や社会がギスギスすることが多くなってきたように感じます。「お陰様で」というこれまで大事にしてきたことが薄れてきたようにも感じてしまいます。これから入学される皆さん、入社される新入社員の皆さんには、知識を覚え、理解し、学問を深め、教養を身につけるプロセスの中で、頭が上がりがちな自分の姿に気づかせてくれる仏の働き(知恵)に素直に耳を傾ける心がけを持っていただきたいと思います。そうした心がけを持って日々精一杯努力することで、皆さんの人生がより実りあるものになるのではと思うのですがいかがでしょうか。(宗教部)

独立行政法人 国際協力機構(JICA)が発行する「ソーシャルボンド」への投資について

2020.03.19

学校法人光華女子学園は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」)が発行する「ソーシャルボンド」への投資を実施しました。

「ソーシャルボンド」とは、調達された資金が社会課題の解決に資する事業に充当される債券です。JICA債は独立した第三者機関である株式会社日本総合研究所より、国際資本市場協会(International Capital Market Association: ICMA)が定義するソーシャルボンドの特性に従った債券である旨のセカンド・オピニオンを付与されています。

JICA債で調達された資金は全額がJICAの実施する有償資金協力事業に充てられ、開発途上国の社会課題を解決するための融資に活用されます。主な融資対象は大規模インフラ整備事業や貧困削減、人材育成を目的としたプロジェクト等です。

JICA債の発行は、日本政府のSDGs達成に向けた実施指針である「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」(2016年12月22日決定)において、具体的な施策の1つに位置付けられました。「SDGs実施指針改定版」(2019年12月20日、一部改訂)においても、「環境・社会・ガバナンスの要素を考慮するESG金融やインパクトファイナンス、ソーシャルファイナンス、SDGsファイナンス等と呼ばれる経済的リターンのみならず社会貢献債としてのJICA債の発行など社会的リターンを考慮するファイナンスの拡大の加速化が、SDGs達成に向けた民間資金動員の上で重要である。」とされており、SDGs達成のために民間資金を動員するツールとして明記されています。

「仏教精神に基づく女子教育」を建学の精神とする光華女子学園では、学生一人ひとりに寄り添う教育の実践のため、これまでもこうした有価証券投資による資産運用収益を学生・生徒・児童・園児への奨学金や家庭の経済支援、教育研究活動の向上のために活用しております。今回JICA債を購入することで、SDGsへの取り組みとして、開発途上地域の経済・社会の開発、日本及び国際経済社会の健全な発展のために貢献することを目指しています。

光華女子学園は、これからも学校法人としての公共性・公益性に鑑み、その社会的使命と役割を果たすとともに、グローバル社会の直面する様々な課題解決に貢献してまいります。

また、今後も適切なリスク管理のもとで、社会的責任の観点も考慮し、安定的な運用益を確保するため、資金の運用を継続的に実施していきます。

本件に関するお問い合わせ先

学校法人光華女子学園 企画財務部 TEL075-325-5214

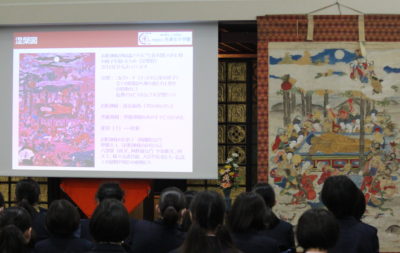

2019年度「太子忌」が行われました

2020.02.23

こんにちは。

2月21日(金)、浄土真宗大谷派宗門関係校である光華女子学園では

「学園 太子忌(たいしき)」が行われました。

毎年、2月22日にお亡くなりになった聖徳太子のご命日にご遺徳を偲び、

太子が日本にお広めになった仏教の教えを聞思しております。

式には各校園の学生・生徒・児童・園児と教職員が参加し、

法要および幼稚園から大学までの各代表焼香が行われた後、

本学園真宗文化研究所長の小澤千晶氏の法話を聴講しました。

講師は、聖徳太子の制定した「憲法17条」の第10条にあることを主題にお話しされました。

「人は皆凡夫であるということ。(第10条)」

「自分の思うことを他人に押し付けてしまってはいないだろうか。

自分の基準で他人を量り、他人を傷つけてはいないだろうか。

様々な人と生きていくためには、誰のことも受け入れられるよう分別を手放していこう。

他人と折り合えないときは、自分のことを振り返ることを意識しよう。」と、

凡夫の自覚に立って、自己の基準やこだわりを手放す考え方について説明されました。

また「凡夫であることの自覚を持つことは大事なことですよ。

大事なのは、

切り替えができないときに、なぜできないかを自分に問いかけること」と結ばれました。

自分の中のものさしとは何か。

自分の基準が絶対の価値と思い、自分をも許せなくなってはいないだろうか。

他人とうまくいかないときは、自分の中のものさしを解放しようと思いました。

(企画財務部職員A)

2019年度「涅槃会」を開催しました

2020.02.17

こんにちは。

2月14日(金)、浄土真宗大谷派宗門関係校である光華女子学園では「涅槃会(ねはんえ)」が行われました。

涅槃会とは、

お釈迦様がお亡くなりになった日(2月15日)にお釈迦様を追悼する法要のことで、学園宗教行事のひとつです。

当日は京都光華中学校1年生と教職員が参列し、

本学園理事長・学園宗教部長の阿部恵木氏から法話をいただきました。

法話では、仲間の強弱を認識するサルと

序列を作らず和解するゴリラやチンパンジーの習性の違いを例に、

「自分の姿に気づくことが大事なのですよ」と説かれました。

サルは食べ物を前に、群れの中で強いサルが弱いサルを敵対する習性、

ゴリラやチンパンジーは、食べ物を強い者が弱い者に譲る習性があります。

これは、ゴリラなどの人間に近い類人猿が集団で居やすくするためには

他者との協力や和解を重んじているからだと言われています。

講師は

「進化してきた人間ではありますが、

現代社会に生きる私たち人間は、

ともすれば自分の利益を中心に行動してしまっているかもしれません。

学校、職場、地域、家族の中で自分の姿はどうでしょうか。」と問いかけられました。

仏様の願いは、

人間だけではない「一切の生きとし生けるものは幸せであれ」というものです。

幸せになる道、仏様の願い(慈悲)に応える生き方は、

「八正道」(*1)の実践で得られる両極端に偏らない「中道」(*2)の境地にあると説かれています。

仏教行事をとおして、自己を省みる日になりました。

「光華((「こ」向上心)、(「う」潤いの心)、(「か」感謝の心))の心」を持ち、正しい行いのもといつもバランスのとれた生き方を目指したいです。

*1「八正道」とは、悟りの境地に達するための正しい8つの行動のこと:

「正見」、「正思」、「正語」、「正業」、「正命」、「正精進」、「正念」、「正定」

*2「中道」とは、両極端に偏らない中間の道のこと

(企画財務部職員A)

鳥は飛ばねばならぬ 人は生きねばならぬ(坂村真民)

2020.02.03

鳥は飛ばねばならぬ 人は生きねばならぬ

我が家の居間に掛けられていた一幅の詩。物心のついた私は不思議さを憶えたものです。

鳥は飛び、人は生きる。

この極めて当たり前のことが、改まって書かれていることにも・・・。

この詩が、作者の荒ぶる強い筆圧によって書かれていることにも・・・。

しかし、齢を重ねるにつれ、私には、「ねばならぬ」と書かれたこの部分が心に染み、響いてくるようになってきたのです。

私たちは奇跡に近い確率でこの生を頂き、その授かった命を全うする中で、喜怒哀楽を繰り返します。

時には喜び、時には哀しみ、困難に直面し、乗り越えねばなりません。

大いなる力に支えられ、身近な方々に助けられ、人は生きていきます。

「人は生きねばならぬ」

それは、義務や使命からくるものだけではないでしょう。むしろ、感謝や御恩がそうさせるのではないでしょうか。

様々な支えや助けによって生かされてきたからこそ自分は生きねばならないと思えてくるのです。

さらには、単に生きるのでなく、「豊かに」生きねばならないのだと思われます。

そう思える人生を、御同朋・御同行として俱に歩みたいものです。それが浄土真宗の精神に通底するものではないでしょうか。

さて、この詩は、次のように続きます。

怒涛の海を

飛びゆく鳥のように

混沌の世を

生きねばならぬ

鳥は本能的に

暗黒を突破すれば

光明の島に着くことを知っている

そのように人も

一寸先は闇ではなく

光であることを知らねばならぬ

新しい年を迎えた日の朝

わたしに与えられた命題

鳥は飛ばねばならぬ

人は生きねばならぬ

「一寸先は闇ではなく 光である」

そんな強い心をもった生き方を

御縁のある皆さんと倶にできればとお念じ申し上げます。

(宗教部)

2019年度「修正会」を開催しました

2020.01.07

あけまして おめでとうございます!

寺院には元旦の仏事があります。

1月6日(月)、浄土真宗大谷派宗門関係校である光華女子学園では、「修正会(しゅしょうえ)」が行われました。

「修正会とは、新たな年を迎えて、仏さまの前で身を正し、

あらためて自分自身を見つめ直し、新たな1年を始める法要です。」

(真宗大谷派東本願寺真宗会館ウェブサイトから引用)

昨年を振り返り、新しい決意など今年の目標も持ちたいですね。

2020年、光華女子学園は創立80周年を迎えます。

教職員一同、気持ち新たに未来に向かって進んでまいります!

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

(企画財務部職員A)

この世の怨みは怨みをもって静まることはありえない(『ダンマパダ』)

2020.01.06

この一節は『ダンマパダ』(『法句経』)の中の一節です(第5偈)。

アフガニスタンで長年、復興活動に携わってきた中村哲さんが、12月4日、銃撃され、亡くなられたという悲報が届きました。アフガニスタンでは、2001年9月のアメリカ同時多発テロ以降に、首謀者アルカーイダを匿っているとしてアメリカ軍により、掃討作戦が行われ、多くの犠牲者が出ました。現在は、反政府武装勢力タリバンとISによるテロや襲撃が繰り返され、治安の悪化に歯止めがかからない状況のようです。まさに憎悪が憎悪を生み出し、怨みが途絶えることなき状況であると言えます。

一方、2015年11月に起きたパリ同時多発テロ事件で最愛の妻を失ったアントワーヌ・レリスさんは、事件後フェイスブックに「テロリストへの手紙」を投稿し、「ぼくは君たちに憎しみを贈ることはしない」と伝えます。「憎悪に怒りで応じることは、君たちと同じ無知に陥ることになるから」です。そして、母を亡くした息子を憎しみの中で育てはしないと宣言します。このように人は絶望的な悲しみに中にあっても、なお他者を憎まないという選択をすることができるのです。

先の句に続けてブッダは「怨みを捨ててこそ〔怨みは〕静まる。これは永遠の法である」と説きます。同じ愚かさの病に向かうのではなく、怨みを返さないという仕方でしか争いが止むことはないのです。

憎悪に対して怒りで返すことは、愚かしいことであり、どれほどの善行をしてきたとしても全て無意味になってしまうとブッダはいいます。怒りの感情を起こさないということは無理でも、怒ってしまったとき、怒りを起こしてしまった自分自身の心と向き合い、省みることはしたいといつも思います。

現代の日本社会でも憎しみが渦巻いています。もはや社会は、憎しみに分断されて瓦解しそうなほどです。しかし、私たちは次世代にきれいな世界を残していく責任があります。ブッダの言葉にあるように、憎しみに憎しみで返してもその先には悲劇しかないのです。このような時代にこそブッダの言葉に学び、自らを省みる姿勢が必要なのではないでしょうか。憎しみに憎しみで返さないよう心を鍛えていくことができる一年にしたいものです。

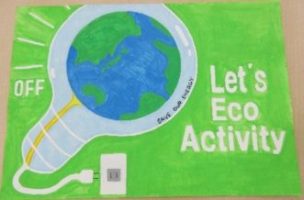

第10回KOKAエコアワード表彰式を行いました

2019.12.18

2019年12月12日(木)、本学園にて第10回KOKAエコアワード表彰式が行われました。

「KOKAエコアワード」は本学園創立70周年を記念して、平成22年度より実施してきた学園行事です。

①エコアイデア部門、②作文部門、③標語・短歌(和歌)部門、④ポスター部門、⑤作品部門から構成され、エコに関する作品・アイデアの中から、優れた内容を表彰します。

今回のエコアワードでは、来年学園創立80周年を迎えるにあたり、学園のエコ活動を多くの方と共有したいとの思いから本学園の幼稚園児から大学生、および教職員に加え、各学園の保護者そして卒業生にも広く募集しました。その結果、各校園から1677点もの素晴らしい作品・アイデアがエントリーされ、下記の通り部門ごとに表彰しました。

これからも光華女子学園は、学齢に合わせた環境教育と環境活動を行い、地球環境に貢献していきます。

~~受賞作品一覧 (金賞、銀賞、銅賞、学園長特別賞)~~

(入賞作品は学園特別賞の後に続きます)

<<生徒・学生等の受賞作品>>

【①エコアイデア部門 】

金賞 「光華環境教室」:

大学 こども教育学科 栗田 佳歩/石垣 理紗/野口 美香/辻 満里奈/片桐 結香/小出 夢乃

銀賞 「光華フラワーロード」:

大学 こども教育学科 石垣 理紗/米田 杏子/山本 優花/松波 志歩/桃原 奈津

【②作文部門】

金賞 「未来の暮らし方」:高校 2年 渡邉 詞水

金賞 「SDGsを実現させるために必要なことは何か」:大学 こども教育学科 石垣 理紗

銀賞 「地球を応援する」:高校 2年 藤岡 美羽

銅賞 「海洋プラスチックゼロを達成するために」:高校 1年 谷山 茉佑

銅賞 「食品ロスを減らすには」:高校 1年 細見 有希

銅賞 「タピオカブームとごみ問題」:大学 キャリア形成学科 田中 日菜

【③標語・短歌(和歌)】

金賞 「スマホから 視線を離して 見えたのは 木々の息吹と 地球の涙」

:大学 こども教育学科 新添 友香

銀賞 「氷とけ ペンギンたちが ホームレス」

:高校 2年 福島 寧々

銅賞 「動物も 人間と同じ なかまだよ」

:小学校 3年 西村 柚乃

【④ポスター部門】

金賞 「命を大切に」:小学校 3年 松尾 ももか

銀賞 「Let’s Eco Activity」:中学校 1年 橋本 苺花

【⑤作品部門】

銅賞「人魚がサメに食べられそうなところ」:幼稚園 中村 音寧

学園長特別賞「おうちであるあるこん虫標本」: 小学校 5年 谷 まどか

<<卒業生・保護者等>>

【③標語・短歌(和歌)】

学園長特別賞 「もったいない 未来を守る 合い言葉」:大学 卒業生 北川 郁代さん

学園長特別賞 「ぼくたちが エゴからエコへ 変わる時代」:中学校 在校生・弟 造田 和さん

<<教職員の受賞作品>>

【①エコアイデア部門】

銀賞 「ヨシ紙で紙ストローを作ってプラスチックごみを減らそう!」

:小学校 教諭 原野 のり子/小学校 教諭 太中 智也

銅賞 「光庵 ええやん エコボトル」

:大学 学務企画部 藤原 加織

【③標語・短歌(和歌)】

金賞 「写真映え 「いいね」欲しさに 食べ残す 地球から「いいね」 要らないの?」

:大学 就職支援センター 石井 佐季

銀賞 「照明を おとして気づく 月の影」

:大学 キャリア形成学科コモンズ 藤原 佳那

銅賞 「いいモノを 手入れしながら いつくしむ カッコいいとは こういうコトだ」

:大学 地域連携推進センター 小林 薫

~~入選作品~~

【 ② 作文部門】

入選 「 私たちにできること 」:小学校 5年 小村 美心

入選 「 エコバックでエコ 」:小学校 5年 久門 拓史

入選 「 マクドナルドのおもちゃ箱 」:小学校 5年 大治 心里

入選 「 私が地球環境のためにできること 」:高校 1年 中田 未来

入選 「 自宅での節電と課題 」:大学 ライフデザイン学科 池田 侑加

【 ③ 標語・ 短歌(和歌)】

入選 「 古着好き そんな私は エコ大使 着こなし次第で 変わる楽しさ 」

:高校 3年 舛屋 歩紀

入選 「 自分から 始めてみよう ゴミ拾い 拾ったひとつが 未来を創る 」

:中学校 3年 多田 愛望

入選 「 捨てないで ゴミと一緒に 自然まで 」

:中学校 2年 中村 玲於奈

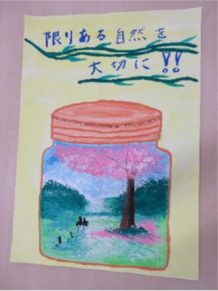

【 ④ ポスター部門】

入選 「 限りある自然を大切に!! 」:中学校 1年 林 萌々香

入選 「 身近な材料を使って …」:小学校 2年 百瀬 太陽

入選 「 ジャングルをまもりたい 」:幼稚園 玉村 湊一朗

【 ⑤ 作品部門】

入選 「 リサイクルけん玉 」:幼稚園 藤井 杏梨

入選 「 エコれいぞうこ 」:幼稚園 林 知宙

入選 「 プリンセスのお城 」:幼稚園 望月 一海

<<教職員>>

【 ① エコアイデア部門 】

入選 「 残飯再利用計画 」:小学校 教諭 吉岡 寛和

入選 「 エコについて考える授業 」:小学校 教諭 岩本 淳平/小学校 教諭 吉岡 寛和

入選 「 地下水の利活用におけるエコ活動 」:大学 入学・広報センター 村井 伸吾

入選 「 落ち葉で堆肥を作ろう 」:大学 学習ステーション 安本 幸男/学園 学園運営部 出口 行男

【 ③ 標語・短歌(和歌)】

入選 「 マイボトル 財布同様 必需品 ペットボトルに 別れを告げる 」

:大学 就職支援センター 針谷 綾子

入選 「 その OFFが 地球 (ほし )の未来 (みらい )を ONにする 」

:大学 学生サポートセンター 細井 賀代

入選 「 税金も エコ意識も 10%増 」

:学園 学園事務局 石原 康史

2019年度「成道会」を開催しました

2019.12.10

12月6日(金)、釈尊(お釈迦様)が悟りを開かれた日をご縁に、釈尊のみ教えを改めて聞思する機会として、成道会(じょうどうえ)を行いました。

今回の成道会には、光華小学校2年生と教職員が参列し、真宗宗歌や恩徳讃などの仏教讃歌の斉唱・勤行・焼香などを行いました。

法話では、本学学園宗教部員松蔭裕氏が釈尊のお悟りまでの道のりに触れ、皆が幸せになる方法の一つを説きました。

釈尊は「自分の思ったとおりにならないこと」、「自分中心の考え方を持たないこと」が大切だと気付き、自分の悩みや考える苦しみから解放され、周りに生かされていることを悟られました。教職員もはっとさせられる法話でした。

例えば、ヘリコプターに乗って上空から京都を見たとき、飛行機に乗ってもう少し上から京都を見たとき、

ロケットに乗って宇宙から京都を見たときに、京都の見え方は変わります。

また、山を登るときでも、すそ野から見える景色と、中腹にて見える景色と、

頂上から360度周囲が見える景色は、同じ山から見る景色でも三様に全く違います。

このように、いろいろな経験を通し小さいことをこつこつと積み上げる努力をすることで、いろいろな見方や考え方をすることができるようになります。

自分を高め(「こ」向上心)、

他者に心を配り(「う」潤いの心)、

ありがとうの思いを致す(「か」感謝の心)

「光華(こ う か)の心」をいつも大切にしていきたいですね。